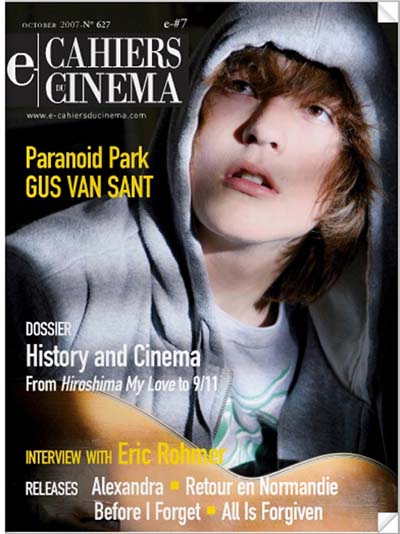

原載於《電影筆記》第六二七期(二○○七年十月號)頁 10-11

原文出處:http://blog.yam.com/jostar2

亞歷克斯 (Alex) 唸出一個瑪格麗特․莒哈斯 (Marguerite Duras) 的字:「在外頭」(outside)。他說他應該在那邊,那個「在外頭」的那邊擁有另外一種生活──有別於他現在所認識的生活:父母親,女朋友(們),斷絕(某種關係之類的)。應該會有幾種層次的現實更加地豐富跟更加地複雜,包含幾種更加重要的事情,例如非洲的飢荒或者是伊拉克戰爭。他的同學瑪皙 (Macy) 感到驚訝,她以為她真的知道亞歷克斯並非真的關心非洲的問題。她是對的,但是:這位年輕小伙子剛殺了一位男性保全,因此此時此刻他的反應只能表現在所有這些「毫不相關」的關心。

到目前為止,已經是連續四部片了,我們實在好奇葛斯․凡桑特 (Gus Van Sant) 到底為「死亡」給了什麼意義。《痞子逛沙漠》(Gerry) 這部片,我們以為「死亡」僅只是回答「隨意」(l’arbitraire) 或「偶然」(le hasard) ──就僅僅是沙漠裡的幻象而已;《大象》(Elephant) 這部片,我們曾想像說只要打發掉決定論 (les déterminismes),導演其實是拒絕從科倫拜 (Columbine) 的社會案件尋找任何代表意義,或相反地他是被「致命性」(le fatalisme) 折磨至死;《超脫末日》(Last Days) 這部片,我們被引誘到要在一個不遠的未來登記下布雷克 (Blake) 的自殺──所有這些全都是由一堆徵兆組合成的交響樂,讓那位主唱能在一切急轉直下之前就能夠先熟悉那超越的世界。

最新的一部片丟出另一條道路:「死亡」並非在最後才來到,而是在一剛開始,而且男主角並非是受害者,而是在不經意的情況下成為處決的人。這也是為什麼《迷幻公園》比前幾部作品更加地意外性:窟窿跟凸起來的部分都指出好多條道路,要通往其它「別的層次」(les « autres niveaux » )。所以,縱使自坎城之後在這邊、在那邊大家私底下耳語一些有的沒的──例如換了一個角度,目的是要邀請大家再重讀前幾部影片──,但這一次是在談所有東西,就是除了是「再重說一次」之外。這並非是一種藝術的選擇,也不是壞掉的因果關係,亦非環狀的時間線:對葛斯․凡桑特來說,「死亡」的意指(譯註:signification,在這兒亦接近是『意義』的意思),首先是一件關於空間的事 (affaire d’espace)。讓我們稱之為電影的空間:並非是導演經由此觀點來看「死亡」,而是在這個面向 (la dimension) 中,人們這樣死去。(譯註:原句子以『死亡』為主詞,講它怎樣碰觸人們、因此『死亡』會發生;筆者略掉這些不太像中文的筆法,直接講說『人們是在空間這個面向中死去』。)

就是經由這種方式,所以應該能夠為這部作品弄出一些暴力,目的是要拔掉政治道德的訊息──「死亡」仍堅持不讓步的東西。並非是「死亡」拒絕這樣的事,而是它的每一個行動都很精準地被計算過,以便支配一個不果斷的狀態。每一個行動都被切成兩塊,就像是鐵路上那位保全的身體。氣墊上的攝影機,慢動作鏡頭,根據不同的觀點又再重複出現多次的幾個場景,變化中的雲……所有這些構成了結尾的一種精神空間,這精神空間註定是歸向「唯我論」(solipsisme)。或者,所有這些其實是將現實世界打開一個缺口,談到的是距離 (la distance) 的模式以及法律不存在 ( l’absence de loi ) 的模式。

《迷幻公園》很主動地把這兩種可能性(譯註:注意是指『構成了……』以及『打開一個缺口……』)的親密性主題化起來:亞歷克斯恬淡的冷漠僅只會溝通得更良好,這是實話,畢竟應該是成年人要提醒他回歸秩序(警官、他伯伯、他母親),但這一份關照畢竟是無用的;就像所有滑板玩家的唯一共同點,除了力行這運動之外,這唯一共同點就是要「反駁」,以便將他們命名成他們那個社群的字(譯註:應該是指『滑板玩家』skater)。我們開始瞭解到在葛斯․凡桑特那裡,「漠不關心」(l’indifférence) 這個字其實除了「冷冰冰」(glaçante) 之外其實也是「很有誘惑力」(séductrice)。《大象》跟這部片裡面的在「同性戀異性戀博愛協會」作討論的場景已經忘了要跟我們說是不是應該要為社會中的「所有的偏向並非應該由特定的符號來認定」這件事高興、還是怕得發抖。

導演所完成的超精細的聲音的實驗(工作)是這種不舒服感會冒出來的最主要的原因(手法)。電影中所有在耳際微微作響的聲音,是否是「另幾個等級」的聲音,或很單純地是青少年(吸毒過後產生)的幻覺的聲音?我們可以說一種畫外音實在正是要能夠掌握這問題:間奏──例如沿用了尼諾․羅塔 (Nino Rota) 作曲的《殉情記》(Juliette des esprits) 的音樂──,既是一小段完美的音樂片段,而且也是口哨聲;每一位都跟著口哨聲走向領域外的出口(譯註:說實在話,筆者真的看不懂原句子;文法不是問題,問題是用的字搭不出我能看得懂的意義)。毫無疑問我們能據此質疑凡桑特有些得意自滿。另外則是在一堆實驗聲音的工作中存有另外一項工作很獨特地堅持著:流動 (l’écoulement),音樂的流動或者是液體的流動。這是導演常常使用到的、永無竭盡之日的靈感(資源),每一部片至少都會使用到一次將聲音轉換到影像。就像《超脫末日》一開場就出現的瀑布,在《迷幻公園》這部片就變成是亞歷克斯淋浴的時候的長時間鏡頭,他彎下他的頭,然後水從他的頭髮中傾瀉下來,然後一個尖銳的高頻率的聲音愈來愈強、愈來愈強。(以上在第十頁;以下是在第十一頁)

沒必要停止下來跑去找太過天真的隱含的意涵,而且還根本是無關宏旨的東西:這位年輕人其實是想要洗掉他自己犯下的錯。亞歷克斯的問題其實在別的地方:並非是他能免除所有的罪惡感,而是比較是他不知道該在什麼等級把剛剛發生的事情釐清。所以有可能是他還在尋找,就在被水淋之中,該怎樣在這事件之後真正地接受這整件事。就像是水淋下來,所以才會彎下後頸嗎?還是因為地心引力所以它才隨意地流下來?

如果葛斯․凡桑特他的用意其實是另一類的方式,這另一種方式也傾向是更加地倒向第二邊。亞歷克斯跟瑪皙突然都發覺到伊拉克戰爭的荒謬,這看起來真是幼稚,或很單純地僅只是這個時代的舉止;但他們的看法也多少說到了這種電影的一種事實 (une vérité)。事實上並沒有從這事件學到功課,或針對這事件的重要性來點比較正直的理解;事實上僅只有好幾種不同等級的慌亂。突然所有的事情都以一種很生硬的方式同時地達到某一種水平,還有最遙遠的地方──伊拉克,非洲──也變成最急迫的事情。這個事件隨意地流動:它的回音從各個邊境再傳回來,它的根據地其實是「在外頭」(outside)。本來我們以為凡桑特的小天使們太有距離感,事實上我們錯了:「死亡」剛告訴他們他們其實還不夠很有距離感。

這會有一點矛盾,但這也正是議題之所在。的確,就是僅只要不覺得自己跟已經發生的事有什麼關連,亞歷克斯才能不再是一切都不在乎。如果這樁殺人案的奇怪性能在他身上提升一種更加一般的奇怪性它的反光(réverbération,譯註:或譯為回音),他或許就能夠折返,從「在外頭」走回「在裡面」,他就能夠重新再生活。無疑就是在這兒冒出一種很有趣的道德觀,很難將之定義。然後又再有一個元素指出這個道德觀能夠不缺宇宙的意義。在《大象》之後,《迷幻公園》跟著也上了一門物理課:透過亞歷克斯,我們知道他是鋼鐵工人之子。光暈,我們即將快快下結論。錯:廖伯啊(antennes,譯註:很粗俗的字,指專打小報告的耳目)。用實驗器材通過地心引力──或通過被懸在空中的狀態──根據萬有引力單獨地行動。

這就是為什麼在今日,這種藝術能跟著其它的藝術一起為「影像的再被肯定」鋪出道路,再肯定影像這件事完全不欠「矯飾主義的倖存」(survivances maniéristes) 任何東西:這種電影的偉大性就在一座公園中發生,且在這座公園裡,偏執狂這件事自己作了解散。亞歷克斯不知道該怎麼處理他自己的秘密,根本不能跟任何人講,所以他根據瑪皙的建議,在一本筆記本裡面寫下所有的經過,但又把它撕下來丟進火裡燒掉。葛斯․凡桑特在最後一刻用的是四散的灰燼,而非確認那些符號,據此保留住他的閃爍。沒有反思,只是要忘記;沒有事後的補償,僅只是不斷地重複;沒有到最後終於搞清楚的事實,但卻是一種還能夠看的電影:經由「起源」以及「死亡」它們振蕩之後產生的光,你可以看到他們接觸的那一刻已被保留在一個被破壞的空間中。

這樣的漫遊永遠都會在路途上遇上政治。漫遊需要政治,就像它也需要回音。並非是更多,但也還是有點多:只有一種不採取作為的方法才能夠從那邊給出在這兒的「完全不」作為(譯註:有點難懂的句子。原作者玩弄了不定冠詞『une』absence──一種不存在──跟定冠詞『la』absence──那個不存在──之間的差異)。在底比斯 (Thèbes) 的獻堂──它的大理石宮殿、灼熱的岩漿──之外,《痞子逛沙漠》敢把以色列跟阿拉伯世界的衝突挪用成很含混的寓言:其中一件T恤印有一顆黃色的星星,另外一件則被捲起來盤在頭上,看起來像是阿拉伯式的頭巾。《大象》則是揭示第二次世界大戰時候的海爾希上將(譯註:指 William F. Halsey 上將)以及位在太平洋楚克 (Truk) 島嶼上的戰役。在《超脫末日》這部片,布雷克反覆地思考到一個烏托邦,在那兒有一幢房屋,羚羊跟黃鹿都跑來在他旁邊玩耍。

《迷幻公園》則是用一到兩分鐘用超八 (Super 8) 拍下來的畫面作結束,一些滑板高手在斜板上施展功力。這是憑空冒出來的信末附言 (post-scriptum),而且也不針對任何誰,這是最後的流動:根據整部影片它的活動、這個意義下的「流動」,這部影片就是在採集一些影像非特定的滲漏,直接就是這些最粗獷的影像。在一塊斜板上攝影機上升了:導演他本人也到了另外一岸。是經由水還是經由火,是在迷宮中還是在沙漠裡,是在家中還是置身在花園中,葛斯․凡桑特的每一部新片都在為我們(可)稱之為「在外頭的電影」(le cinéma du dehors) 下了更精確的用詞。

沒有留言:

張貼留言